(MercurialHGは0.8.3 環境変数LANG=jaで日本語化,コンテキストメニューはそのまま英語)

参考:

http://d.hatena.ne.jp/Wacky/20080503/1209817242

http://www.02.246.ne.jp/~torutk/mercurial/intro.html

まず日本語版WinMergeをインストール

WinMerge

右クリック→TortoiseHG→Global Settings

で設定ダイアログを出す.

ダイアログの「ファイルを開く」 をクリックして設定ファイルを開く(HOMEフォルダに設定ファイル「mercurial.ini」が作られる.

赤字の部分を追加

# Generated by tortoisehg-config

[ui]

username = Miura

[merge-tools]

winmergeu.args=/e /ub /dl other /dr local $other $local $output

winmergeu.regkey=Software\Thingamahoochie\WinMerge

winmergeu.regname=Executable

winmergeu.fixeol=True

winmergeu.checkchanged=True

winmergeu.gui=True

[extensions]

extdiff =

[extdiff]

cmd.wmdiff = C:\Program Files\WinMerge\WinMergeU.exe

opts.wmdiff = /r /e /x /ub

[ui]

username = Miura

[merge-tools]

winmergeu.args=/e /ub /dl other /dr local $other $local $output

winmergeu.regkey=Software\Thingamahoochie\WinMerge

winmergeu.regname=Executable

winmergeu.fixeol=True

winmergeu.checkchanged=True

winmergeu.gui=True

[extensions]

extdiff =

[extdiff]

cmd.wmdiff = C:\Program Files\WinMerge\WinMergeU.exe

opts.wmdiff = /r /e /x /ub

一旦,Global Settingを閉じ,再度Global Settingを開く.

3-wayマージツールに「winmergeu」

GUI差分表示コマンドに「wmdiff」を設定する.

あとは,右クリック→TortiseHG→Visual Diffをクリック

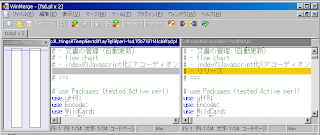

ダイアログから修正ファイルをクリックすると,

WinMergeが起動し,日本語もちゃんと出る(泣)